Fernanda Laguna

Cuando yo era muy pequeño, mis padres descubrieron mi vocación artística y me recomendaron a una señora del barrio, la profesora Agú, que nos llevaba finalizado el año a rendir examen a la Academia Rosa Asplanato. No recuerdo el orden de los programas, pero sí que sentados uno junto al otro en largas mesas copiábamos frisos, estudios anatómicos, rostros de bebé y ancianos, paisajes tiroleses, ilustraciones de cuentos infantiles, bodegones napolitanos y escenas gauchescas o de baile flamenco en diversas técnicas (en el último año se incluía la pintura al óleo sobre terciopelo –negro–, ideal para cuadros de raudas tropillas).

A pocos metros de casa vivía mi tío Rudolph que dedicaba sus ocios a reproducir con entusiasmo un catálogo de aves de Europa y América con lápices Faber de colores. Él aseguraba que yo sí iba a ser un verdadero artista, y eso me presagiaba una felicidad futura de la que gozaba por anticipado.

Un día en clase, una alumna preguntó qué haríamos una vez graduados. La señorita Agú nos informó que deberíamos especializarnos. Una amiga de ella se dedicaba a las marinas crepusculares –había cantidades adornando el estrecho pasillo que oficiaba de aula–; otra se había inclinado por los arreglos florales al pastel sobre felpilla –preferentemente gris perla–. Nuestra profesora mostraba con orgullo su infatigable colección de cabecitas de perros jadeantes. En ese instante, en silencio y soledad, sentí por primera vez la angustia de todo creador. Debería escoger algo, mío, propio, y no sabía qué podía ser lo que me iría a expresar. Opté –como trabajo para el examen– por una solución ecuménica. La Domenica del Corriere había llegado a casa con una portada de John Fitzgerald Kennedy y Juan XXIII sembrando a dúo la paz en el planeta, y yo la reproduje a la carbonilla –acentuaba así su efecto dramático–, con fervor y convicción, seguro de que ello garantizaba los nobles fundamentos de mi labor artística.

Cuando recibí la carpeta de Fernanda Laguna aquella vieja inquietud infantil me volvió a embargar. Sería tal vez una de mis compañeras adultas de la Academia Asplanato, ¿hoy ya vieja gagá? La última foto reproducía un cuadro bucólico, un sol radiante, con la leyenda “Shakti Gawain”. Dije: Tenga la edad que tenga, ella tiene que exponer.

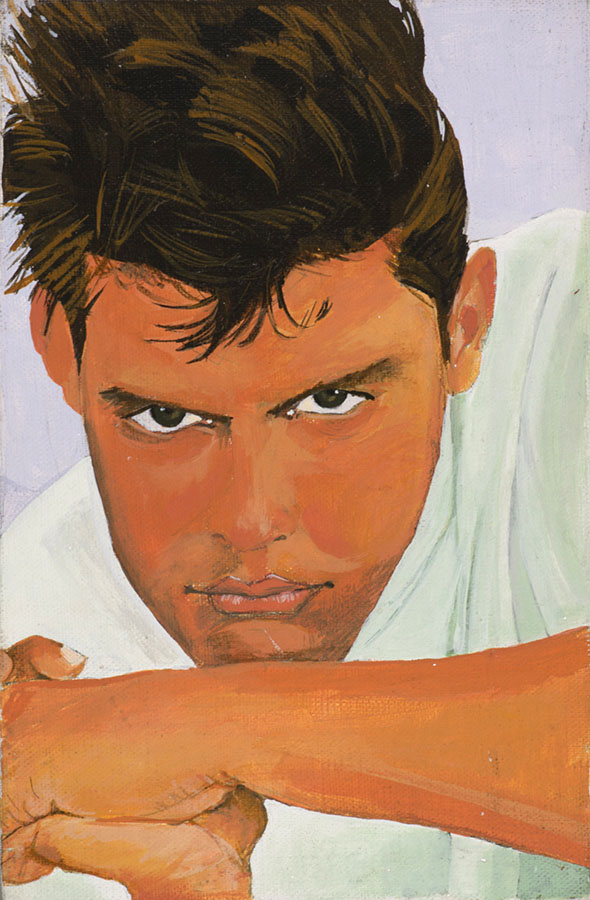

Es de prever que el tranquilizante afán nomenclador descubra en el arte de Laguna operatorias con el kitsch, una visión –verdaderamente un nuevo caballito de batalla– que ve las producciones artísticas como ejemplificadoras de un logos; una suerte de reflexión –en este caso entre complaciente y burlona, pero siempre elitista– puesta en obras. En dislate tal han sido acorralados varios de los mejores artistas del presente. Fernanda Laguna se apega a lo pequeño, a lo discreto. Amén de la obvia referencia a las dimensiones de sus trabajos, ella realiza –por sobre todo– una clara reducción de efecto, una operación de despojo. Y esto la ubica justamente en las antípodas del kitsch, de su vocación hiperbólica. Si a un ‘objeto de consumo’, por agigantamiento o recontextualización, antaño se lo erigía en arte, hoy Laguna, por el contrario, coarta la posibilidad del engrose, la añadidura de un plus de sentido, las tan festejadas ‘vueltas de tuerca’. “Un día le mostraba mis cosas a un profesor, le contestaba que a mí me parecían lindas, ‘dale… –me dijo– tenés una visión tan perversa…’; hacer lo que a uno le gusta es tabú, tiene que ser algo más, algo que uno tendría escondido (…) yo pienso en las vasijas. Hoy la gente dice : ‘mirá qué arte’, pero antes era una vasija, y si no le decís que es arte, no la mira, no vale”. Ella mira algo bello y se enamora, lo pule, lo fija y le da esplendor. “Yo a lo mío lo veo como un arte desnudo, porque en realidad no tienen nada, nada más que lo que es”. Preserva, restituye al objeto su encanto, una cualidad primigenia, casi un estatuto de inocencia. (Solo que, al menos desde que yo era pequeño, la naturaleza ya no es más nuestro entorno).

Todo es lo que es, y está hecho con amor, sin ese jerarquizante imperativo vacuno de mascar y rumiar. Fernanda es excluyentemente hedonista e ignora la turbulenta perplejidad que nos invade cuando debemos elegir un derrotero. Muy por el contrario ama la plenitud, la variedad, por eso adora los kioskos. Esos kioskos donde hay de todo, y todo atractivo; algo así como un bazar persa aggiornado y que induce a soñar.

Es hora de reconsiderar el gusto (“el gusto está descalificado, se le exige el añadido de una idea al sentimiento”), el goce como valores estéticos. Ella elude el esfuerzo como categoría axial para el arte. “Todos quieren buscar la originalidad –dice– pero la originalidad como objetivo conspira contra lo esencial… Es como en el arte chino, todo parece ser igual, todo es muy chino, pero cada objeto rebosa de plenitud (…) A veces yo compro un cañamazo con diseño para bordar, y sólo le agrego algo si siento que es necesario, si es que me gusta más, pero si veo que ya está bien, mi elección es dejarlo como es. Si algún día termino bordando nada más, está bien”. Otras veces no tiene que bordar ni nada. Muestra “tal cual” unos relativamente antiguos muñequitos articulados de dormitorio infantil. Pero tampoco se trata de jugar al ready-made. Comprar, reproducir y construir una casita con la que ha soñado resultan equivalentes, porque “es una cuestión de gusto. Lo que hago es lo que veo con los ojos, y dejo que me supere esa imagen. No me interesan los temas universales, solo lo mío”.

¿Una mirada conformista? Más bien una opción radical: “No tengo pretensión de ser artista, aunque sí quiero serlo… lo mejor que podría hacer un artista es dejar de serlo. A veces lo veo cuando hacen cualquier cosa que no es arte, por ejemplo algún objeto para vender, y me encanta, los admiro. Aunque me gusta que hagan arte, porque si no, no serían artistas que dejan de ser artistas (…) ser artista es como ser muy astuto, ser más inteligente que los demás; ahí pienso que no soy artista, me siento más parecida a los demás, que se fijan en las cosas lindas, tanto que un tapiz lo puedo haber hecho yo o cualquiera (….) a mí de chica me encantaban todas estas cosas, pero no sabía pintar. Ahora tengo la facilidad para hacerlo y me doy los gustos, copio las cosa como a mí me hubiera gustado haberlas visto”

Gumier Maier, junio de 1994

Texto escrito por Jorge Gumier Maier para la exposición Fernanda Laguna. Pinturas y objetos, Galería del Centro Cultural Rojas, Buenos Aires, 1994.